リスクとリターンという言葉は、投資の世界では少し違ったニュアンスで使われています。

今回はリスクとリターンの意味や関係について考えます。

リスク/リターンの意味

投資の世界でリターンは、次の意味を持ちます。

リターン=投資元本に対する利益

リターンは一般に”%”で表し、予測で用いる”期待”リターンや、過去一定期間の成績でみる”平均”リターンなどを表すこともあります。

リスクは「危険性」と捉えることが多いですが、投資の世界では次のように解釈されます。

リスク=不確定性

これはただの言葉のあやではなく、次の重大な意味を持ち合わせます。

期待リターンを下回るのもリスク、期待リターンを上回るのもリスク

投資ビギナーであれば、まず初めに理解しておくべき概念です。リスクと聞いて、損する可能性と解釈するのは一段飛躍している上に、大切な要素を排除してしまっています。

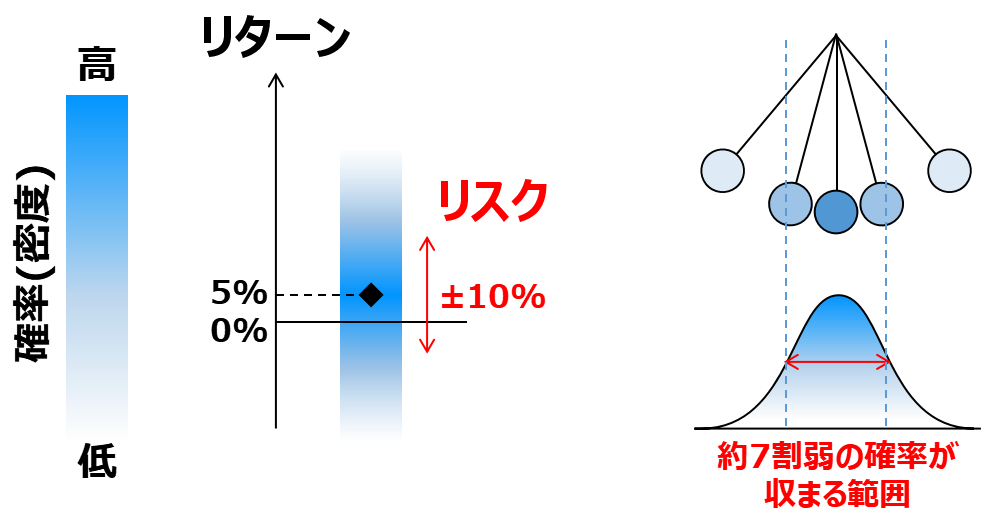

上図のように、例として平均年リターン5%、リスク10%という投資対象を考えてみます。

平均年リターン5%は、100万円と投資すると1年後に平均で105万円になる計算です。

リスク10%は、約7割弱の確率で平均リターンからのずれが±10%に収まることを意味します。

つまりこの投資対象は、約7割弱の確率で年リターンが-5% ~ +15%に収まるということになります。

ここで、投資元本を減らして損失となってしまうのは、年リターンが0%を下回る範囲であることに注目です。平均年リターンの5%を下回る可能性もありますが、1%になってしまうのもリスクになりますが、こちらは損になっていません。

また、平均年リターンの5%を上回るのもリスクです。このリスクを考えずに、ネガティブな側面のみみてしまうのは、本質の理解ができておらず、非常にもったいないです。

ただし、リスク範囲を外れることも十分起こりますので、この点も理解しておくことが重要です。この分のリスクには、資産分散や時間分散などの手法で対応します。

リスク/リターンの関係

リターンが大きく、リスクが小さい投資対象が理想的ですね。

残念ながら、そんなおいしい話はなく、総じてリターンが大きいほどリスクが大きくなる関係があります。

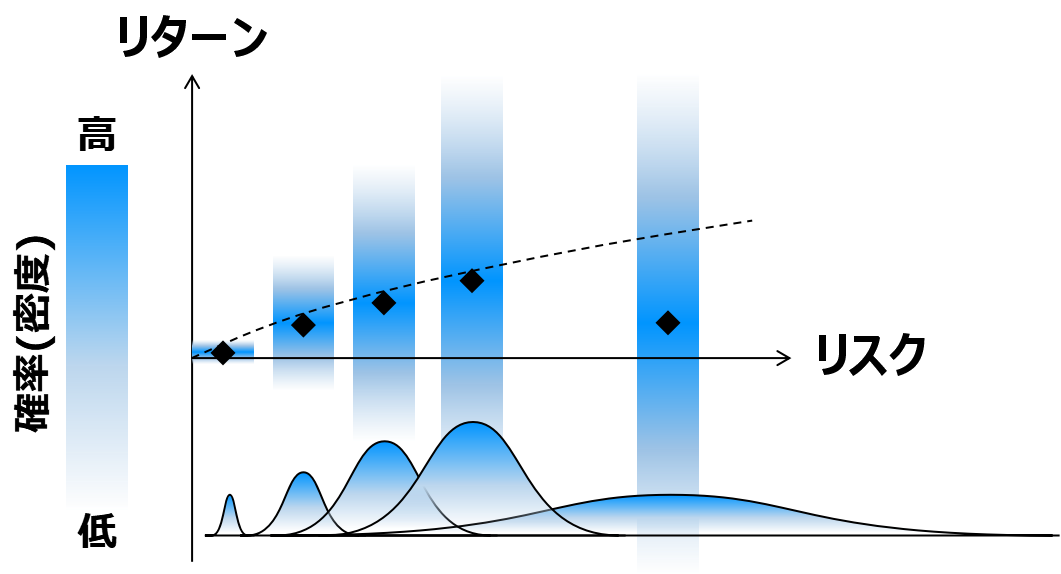

上図には、いくつかの投資対象を想定して、リスクの大きさ順に並べています。

左4つはリターンが大きいほど、リスク=不確実性が大きくなっていることを表しています。これをよくトレードオフの関係といって、一方を求めるともう一方を失う関係をいいます。

ここで注意が必要なのは、逆は成り立たないことです。

リスクが大きくても、リターンが大きいとは限りません。

これは上図の一番右のものが表しています。こういう投資対象は、リスク=不確実性が大きいのに相応のリターンが見込めないものになります。

様々な投資対象やその組み合わせについて、リスク/リターンをグラフにプロットすると、図の点線より下に分布します。言い換えれば、図の点線に近い特性の投資対象ほど、同じリスクの中でより高リターンを実現しているといえます。

ポートフォリオのリスク/リターン

複数の投資対象を任意の割合で組み合わせることで、別のリスク/リターン特性を持たせることができます。

この投資対象の組み合わせのことをポートフォリオといいます。

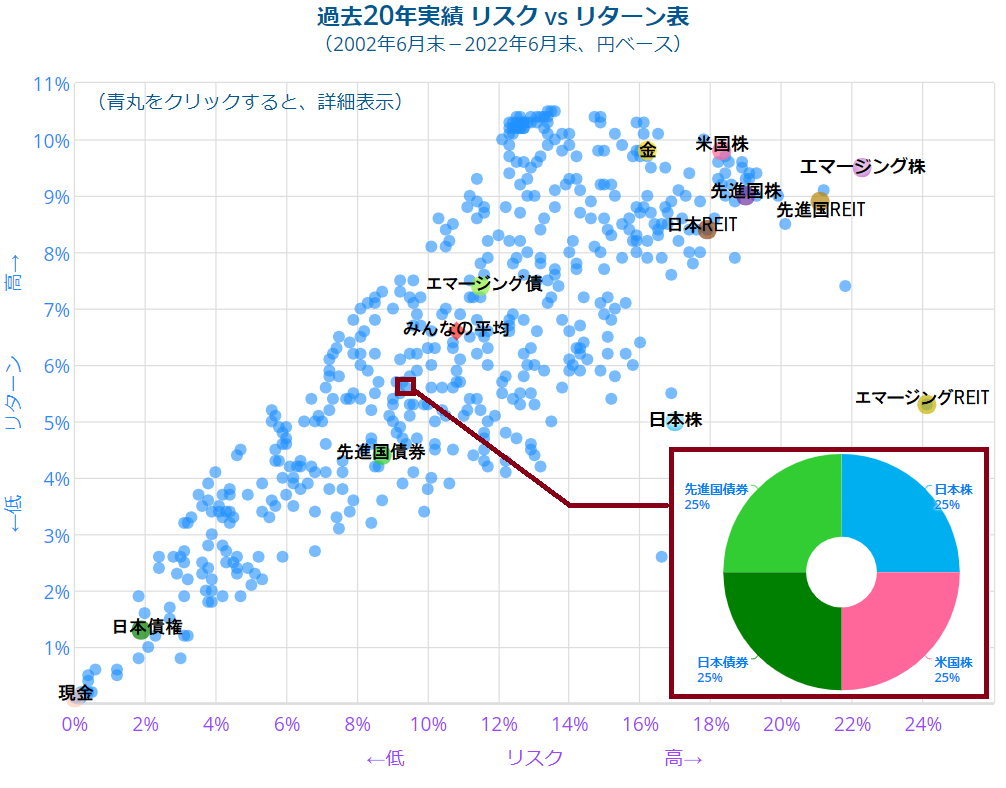

『myINDEX』というサイトに「みんなのポートフォリオ」というツールがあり、様々なポートフォリオのリスク/リターン分布をみることができます。

上図がサイトイメージで、青のプロットで投資対象の記載がないものが、様々な組み合わせ=ポートフォリオに対応しています。

前項のグラフと同じく、左上に近づくほど低リスク・高リターンを意味しますが、上限のラインがあるのが読み取れます。

また、次の特筆すべき点があります。低リスク・高リターンのラインに近いプロットは、単体の投資対象ではなく、ほとんどその組み合わせのポートフォリオであることです。

つまり、適切なポートフォリオを組むことで、単体の投資対象より低リスク・高リターンを実現できることを示唆しています。

「みんなのポートフォリオ」では、自分で好きなポートフォリオを設定してグラフにプロットできますので、ぜひ参考にしてみてください。

外部リンク:『myINDEX 資産配分ツール』

https://myindex.jp/myaa/guest.php

まとめ

リスクとリターンの意味と関係について、グラフ図を用いてみてきました。

投資の世界では、リスク=不確実性という意味があり、期待リターンを上回るのもリスクである、と理解することが重要です。

また、単体の投資対象ではなく、それを組み合わせて適切なポートフォリオを作ることで、リスク/リターン特性を向上させることができます。リターンそのままにリスク最小化をしたり、同じリスクでリターンを最大化したりすることができます。

リスクという言葉を正しく理解して、適切なリスクを取ることが金融リテラシー向上の大きな一歩となります。

コメント